国立がん研究センターと慶應義塾大学の研究グループは、がん遺伝子パネル検査(CGP検査)の臨床ゲノムデータを解析し、実臨床における有用性を明らかにしたと発表した。これを受け、国立がん研究センターは1月8日、記者会見を実施。同研究所分子腫瘍学分野分野長の片岡圭亮氏、研究員の斎藤優樹氏が講演した。

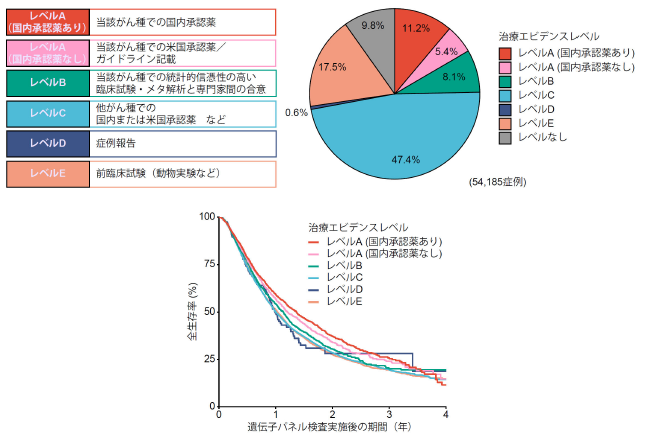

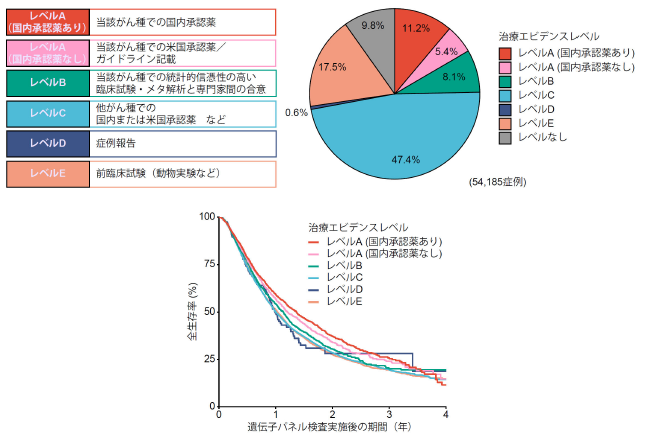

日本では2019年6月より、標準治療がないまたは終了が見込まれる固形がん患者等を対象に、がん遺伝子パネル検査が保険適用されている。今回の研究では、国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に登録された54,185例(2019年6月~2024年6月)のデータを活用し、治療標的となる遺伝子異常に基づいた治療(標的治療)の実施状況や効果、患者の予後(生存期間)などが解析された。

解析の結果、国内では未承認であっても、有効性が示されている薬剤(米国での承認薬や治験薬など)の標的となる遺伝子異常が検出された場合、患者の予後が改善することが明らかになった。これは、治験や患者申出療養制度などを通じて未承認薬や適応外薬を使用することが、患者の予後改善につながる可能性を示唆している。

(画像はリリースより)

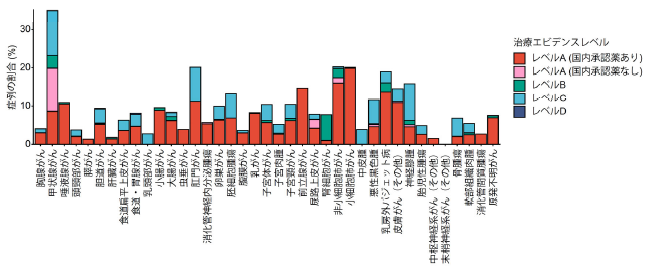

また、治療の標的となる遺伝子異常(エビデンスレベルA~D)は全体の72.7%の患者で検出された一方で、実際にその遺伝子異常を標的とした治療を新たに受けられた患者は8.0%にとどまることがわかった。

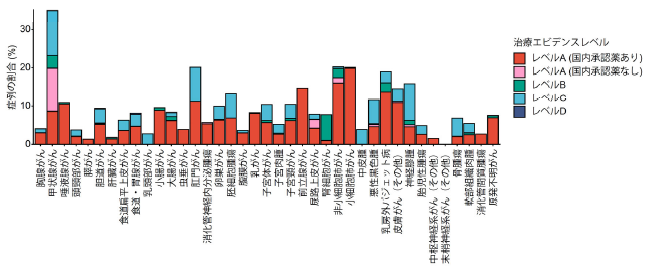

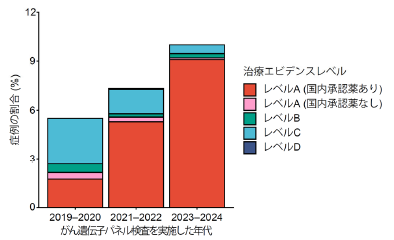

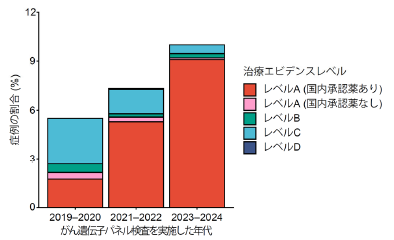

この治療実施割合はがん種によって大きな差が見られ、甲状腺がん(34.8%)、非小細胞肺がん(20.3%)、小細胞肺がん(20.1%)では高い割合を示したが、膵がん(1.3%)、肝臓がん(1.8%)、消化管間質腫瘍(2.7%)などでは低い結果となった。ただし、検査実施時期別に見ると、2019~2020年の5.5%から、2023~2024年には10.0%へと上昇しており、標的治療を受けられる患者の割合は増加傾向にあることが示された。

(画像はリリースより)

(画像はリリースより)

また、今回の解析で明らかになった個別の傾向として、一般に免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ)が有効とされるTMB-highの症例は、がん種ごとにその有効性が異なり、希少がんである「乳房外パジェット病」では有効性が低いことが示された。さらに、現在のTMB-highの基準である「10 mut/Mb以上」の中でも、「20 mut/Mb以上」の患者ではペムブロリズマブの奏効率が高く予後の大幅な改善が見られたが、「10~20 mut/Mb」では予後改善がほとんど認められなかった。

従来のコンパニオン診断薬で陰性(遺伝子変異なし)とされた場合でも、がん遺伝子パネル検査を行うことで陽性と判明し、標的治療が有効となるケース(例:肺がんのEGFR変異など)が頻繁に存在することが明らかになった。

今回の研究成果について、片岡氏は記者会見にて、「個別のがん種での薬剤到達率を多くのがん種で算出・比較したのは、我々が知る限り今回の試験が初めて」とその重要性を語り、斎藤氏は「医学的根拠が不足していたさまざまな課題に対して新知見が示された」とその意義を述べた。

なお、研究グループは、今後も大規模データを用いた解析を継続し、血液がんにおける有用性や、血液を用いたパネル検査(リキッド・バイオプシー)の有用性なども明らかにしていく予定としている。

参照元:

国立がん研究センター プレスリリース

(画像はリリースより)

また、治療の標的となる遺伝子異常(エビデンスレベルA~D)は全体の72.7%の患者で検出された一方で、実際にその遺伝子異常を標的とした治療を新たに受けられた患者は8.0%にとどまることがわかった。

この治療実施割合はがん種によって大きな差が見られ、甲状腺がん(34.8%)、非小細胞肺がん(20.3%)、小細胞肺がん(20.1%)では高い割合を示したが、膵がん(1.3%)、肝臓がん(1.8%)、消化管間質腫瘍(2.7%)などでは低い結果となった。ただし、検査実施時期別に見ると、2019~2020年の5.5%から、2023~2024年には10.0%へと上昇しており、標的治療を受けられる患者の割合は増加傾向にあることが示された。

(画像はリリースより)

また、治療の標的となる遺伝子異常(エビデンスレベルA~D)は全体の72.7%の患者で検出された一方で、実際にその遺伝子異常を標的とした治療を新たに受けられた患者は8.0%にとどまることがわかった。

この治療実施割合はがん種によって大きな差が見られ、甲状腺がん(34.8%)、非小細胞肺がん(20.3%)、小細胞肺がん(20.1%)では高い割合を示したが、膵がん(1.3%)、肝臓がん(1.8%)、消化管間質腫瘍(2.7%)などでは低い結果となった。ただし、検査実施時期別に見ると、2019~2020年の5.5%から、2023~2024年には10.0%へと上昇しており、標的治療を受けられる患者の割合は増加傾向にあることが示された。

(画像はリリースより)

(画像はリリースより)

(画像はリリースより)

また、今回の解析で明らかになった個別の傾向として、一般に免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ)が有効とされるTMB-highの症例は、がん種ごとにその有効性が異なり、希少がんである「乳房外パジェット病」では有効性が低いことが示された。さらに、現在のTMB-highの基準である「10 mut/Mb以上」の中でも、「20 mut/Mb以上」の患者ではペムブロリズマブの奏効率が高く予後の大幅な改善が見られたが、「10~20 mut/Mb」では予後改善がほとんど認められなかった。

従来のコンパニオン診断薬で陰性(遺伝子変異なし)とされた場合でも、がん遺伝子パネル検査を行うことで陽性と判明し、標的治療が有効となるケース(例:肺がんのEGFR変異など)が頻繁に存在することが明らかになった。

今回の研究成果について、片岡氏は記者会見にて、「個別のがん種での薬剤到達率を多くのがん種で算出・比較したのは、我々が知る限り今回の試験が初めて」とその重要性を語り、斎藤氏は「医学的根拠が不足していたさまざまな課題に対して新知見が示された」とその意義を述べた。

なお、研究グループは、今後も大規模データを用いた解析を継続し、血液がんにおける有用性や、血液を用いたパネル検査(リキッド・バイオプシー)の有用性なども明らかにしていく予定としている。

参照元:

国立がん研究センター プレスリリース

(画像はリリースより)

また、今回の解析で明らかになった個別の傾向として、一般に免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ)が有効とされるTMB-highの症例は、がん種ごとにその有効性が異なり、希少がんである「乳房外パジェット病」では有効性が低いことが示された。さらに、現在のTMB-highの基準である「10 mut/Mb以上」の中でも、「20 mut/Mb以上」の患者ではペムブロリズマブの奏効率が高く予後の大幅な改善が見られたが、「10~20 mut/Mb」では予後改善がほとんど認められなかった。

従来のコンパニオン診断薬で陰性(遺伝子変異なし)とされた場合でも、がん遺伝子パネル検査を行うことで陽性と判明し、標的治療が有効となるケース(例:肺がんのEGFR変異など)が頻繁に存在することが明らかになった。

今回の研究成果について、片岡氏は記者会見にて、「個別のがん種での薬剤到達率を多くのがん種で算出・比較したのは、我々が知る限り今回の試験が初めて」とその重要性を語り、斎藤氏は「医学的根拠が不足していたさまざまな課題に対して新知見が示された」とその意義を述べた。

なお、研究グループは、今後も大規模データを用いた解析を継続し、血液がんにおける有用性や、血液を用いたパネル検査(リキッド・バイオプシー)の有用性なども明らかにしていく予定としている。

参照元:

国立がん研究センター プレスリリース

病院の詳細検索

病院の詳細検索

オンコロとは

オンコロとは

メディカル・サポーター

メディカル・サポーター

Remember Girl’s Power!!

Remember Girl’s Power!!

0120-974-268

0120-974-268