ファイザー株式会社は11月10日、「がん患者のケアラー500名の意識調査結果」を発表した。この調査は、多発性骨髄腫患者のケアラー(患者の家族、親族、親しい友人など)500名を対象に、がん患者を支えるケアラーの実態、患者とケアラー間の考えのギャップを把握することを目的に実施された。

ケアラーとは、心や身体に不調のある人の介護、看病、世話などを無償で行う人と定義される。昨今、18歳未満の「ヤングケアラー」や仕事をしながらケアを行う「ワーキングケアラー」などが注目されているが、今回の調査では多発性骨髄腫のケアラーに焦点を当て、アンケートが行われた。

同調査では、ケアラーの半数以上(53.4%)において、患者が多発性骨髄腫と診断された際、「多発性骨髄腫って何?どんな病気?」と感じており、疾患の理解が不十分なままにケアが始まっている実情が明らかになった。また、ケアラーの63.0%が「患者さんの思いや望むことを理解できている」と感じられず(「全く/あまり理解できていない」または「どちらとも言えない」と回答)、手探りでケアにあたっていることが示された。

さらに、ケアラーの2人に1人(49.8%)が患者のサポートで何らかの負担を感じたと回答。その最大の負担は精神面のものであり、34.2%のケアラーが「自分の精神的な負担が大きかった」と回答したことから、ケアラー側のメンタルサポートの必要性が示唆されている。

詳細な調査結果は

こちら(pdf)

治療成績は向上も患者本人・ケアラーが直面する課題も長期化

この調査結果を受け、ファイザー社は同日、介護の日特別企画として「血液がん(多発性骨髄腫)の患者さんとケアラーの声から考える、これからのがんケア」を実施。太田健介先生(LIGARE血液内科太田クリニック・心斎橋院長)と上甲恭子氏(日本骨髄腫患者の会代表)が講演した。

2000年代以降、10種類を超える新薬が登場したことにより、多発性骨髄腫の治療成績は向上。古くは5年生存率が2割ほどであったのに対し、近年の平均生存期間は10年を超えつつあるという。一方、多発性骨髄腫の治療は生涯にわたって続くこともあるため、患者本人やケアラーが直面する課題も長期化しつつある。

太田先生は、「現状では(ケアラーに対する)注目度が薄いため、サポートする法整備などもまだ十分とは言えません。(中略)国民の2人に1人ががんになる時代において、患者とケアラーが良い関係を築くための取り組みが、ますます重要になると思います」と語った。

太田健介先生(LIGARE血液内科太田クリニック・心斎橋院長)※以降、写真・画像はすべてファイザー社提供

日本骨髄腫患者の会代表の上甲恭子氏は、父親が多発性骨髄腫と診断されたことを受け、会社を退職した。当時、仕事を辞めたことで上甲氏は「私はこのまま社会からおいてきぼりになるんじゃないだろうか」と不安を覚えたという。一方、仕事を辞めたことは、決して後悔していないと語る。「お父さんが骨髄腫になったから、私は今のこの仕事(患者会活動)に就いた。そのおかげでいろんな魅力的な方とお会いすることができた。私はこの仕事をして、父と過ごした6年間の思い出があり、今、母と一緒に暮らしていて、自分の人生がとても豊かです」(上甲氏)

また、上甲氏は今回の調査結果について、「がん患者さんと同様にケアラーの方々にも様々な悩みや問題があるということを皆さんに知っていただき、社会を一歩ずつ動かしていく、力をお借りできればと思います」と語った。

上甲恭子氏(日本骨髄腫患者の会代表)

「ブラインド・コミュニケーション」が患者・ケアラーそれぞれの視点に気づくきっかけに

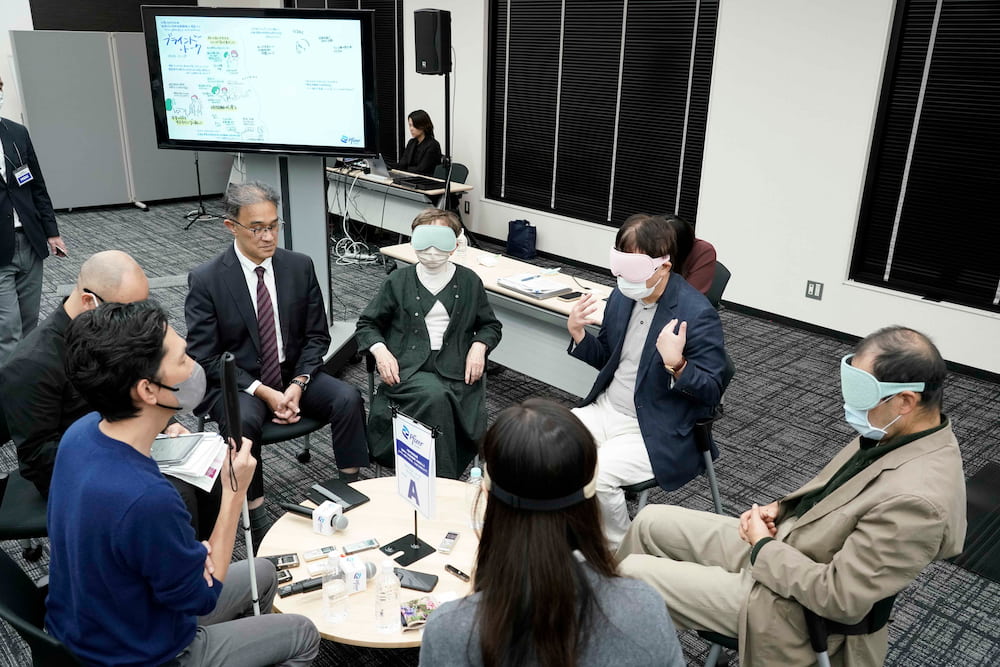

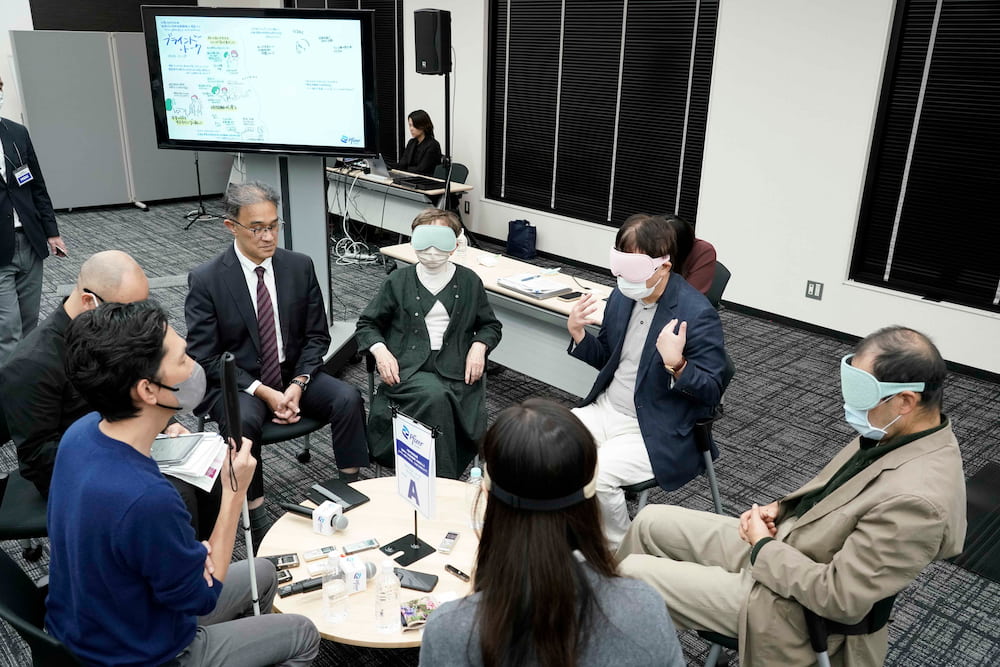

特別企画当日には、ファイザー社としては初めて開催した対話型のワークショップ「ブラインド・トーク」が行われた。ブラインド・トークは、視覚を使わずに他者と対話するコミュニケーション手法を用いたワークショップ。参加者はアイマスクで視界を閉ざした状態で対話に参加することで、「普段は自分ですら気づかない感情」や「当たり前すぎて言葉にしてこなかった思い」が現れるという。

今回のテーマは「患者さんのために良かれと思って行ったことが実は求められていなかったかもしれないと感じた経験はありますか?」。複数のチームに分かれて、患者・ケアラー・医療ソーシャルワーカーによる話し合いが行われ、進行役を視覚障害者のブラインド・コミュニケーターが務めた。

Aチームでは、「患者とケアラーの時間軸が違った」という気づきが得られたという。ケアラーとしては、現在の状態が最善ではないかもしれないと考え、「次」に何かが起きた時のことを考えて準備していた一方、患者側の視点では、「今の状態が幸せだから、そのままでいい」と感じていたという。一方、Bチームでは、「良かれと思って~」という経験はそれほど話題に上らなかったという。その背景として、患者とケアラーが「求めていることをしっかり言う」ことができる関係性にあったのではないかと考察した。

ブラインド・トークの様子

進行を務めたブラインド・コミュニケーターの石井健介氏は、今回のワークショップについて、「今日お集まりの皆さんは、現時点ではモヤモヤしたものやすれ違いをすでに乗り越えてきている状態でも、きっと細かく見ていけば、その当時には色々なことがあったかと思います。(中略)今、乗り越えて、だからこそ紡ぎ出される言葉というのが、今日この場で、立ち現れたのではないかなと想像をしております」と振り返った。

「多発性骨髄腫に罹患された方々は、皆さんが辿ってきた状態と同じように、すれ違いが起きたり、ケアをする方とご自身の中で葛藤があったりして。そういう人たちにとって、今日ここで話された内容や皆さんの経験が、ものすごく力になるんだろうなと感じました」(石井氏)

石井健介氏(ブラインド・コミュニケーター)

ソーシャルワーカーの立場からワークショップに参加した坂本はと恵氏(国立がん研究センター東病院サポーティブケアセンター 副サポーティブケアセンター長)は、お互いのことを思っているが故に生まれるすれ違いを「愛のすれ違い」と呼ぶという。こうしたすれ違いが生じた際に、ケアラーとしてどのように振る舞うのか、患者自身がどのように決断していくのかが重要になると指摘。「同じような立場の方たちの話しを聞きながら、自分はどうするのかを決めていく過程が大切なのではないか」と語り、今回のワークショップを振り返った。

グループAのブラインド・トークから得られた情報はグラフィック・レコーディングとしてまとめられた

太田健介先生(LIGARE血液内科太田クリニック・心斎橋院長)※以降、写真・画像はすべてファイザー社提供

太田健介先生(LIGARE血液内科太田クリニック・心斎橋院長)※以降、写真・画像はすべてファイザー社提供 上甲恭子氏(日本骨髄腫患者の会代表)

上甲恭子氏(日本骨髄腫患者の会代表) ブラインド・トークの様子

ブラインド・トークの様子 石井健介氏(ブラインド・コミュニケーター)

石井健介氏(ブラインド・コミュニケーター) グループAのブラインド・トークから得られた情報はグラフィック・レコーディングとしてまとめられた

グループAのブラインド・トークから得られた情報はグラフィック・レコーディングとしてまとめられた

病院の詳細検索

病院の詳細検索

オンコロとは

オンコロとは

メディカル・サポーター

メディカル・サポーター

Remember Girl’s Power!!

Remember Girl’s Power!!

0120-974-268

0120-974-268