国立がん研究センターは9月30日、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)と欧州の臨床試験グループ(EORTC)と共同で行った大腸がんの肝転移病変の有無を画像で予測する研究「DREAM study」の成果に関して、記者会見を実施した。

大腸がんの肝転移病変は、薬物療法後に画像上で病変が消失することがあるが、実際は腫瘍細胞が残っていることもあるため、可能であれば切除するという治療方針が一般的である。しかし、肝転移病変に対する外科的切除は患者さんにとって負担が大きく、また病変をどこまで切除するべきかの意見も分かれているのが現状だ。

そこで今回、「画像による肝転移病変消失の判断がどの程度がんの遺残を正確に予測するかを科学的に評価すること」を目的としてDREAM studyが実施された。同試験は、JCOGとEORTCとが初めて共同で行った国際共同臨床研究で、欧州3か国から6施設、日本から13施設、また米国から2施設が参加した。

対象は、肝転移病変が切除不能または切除不能境界(切除が可能か判断が難しい状態)と診断された大腸がん患者さんのうち、薬物療法後に画像診断で病変が消失し、外科的切除が行われた109名(合計の病変数は576)。このうち296病変(57名)はCT上での消失が確認され、さらにそのうち203病変(45名)はMRI上でも消失が認められ、その中で画像の撮影条件等を満たした152病変(45名)が解析に使用された。

これらの解析対象病変について、外科的に切除部位に関しては病理学的な腫瘍細胞の有無を調べ、切除せずに経過観察となった部位に関しては術後2年間での再発の有無を評価することで、画像診断との一致率を確認した。

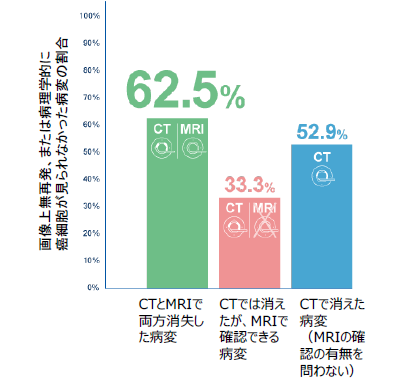

その結果、CTとMRIの両方で消失を確認した病変における一致率は62.5%であり、37.5%でがん細胞の遺残あるいは術後の再発が認められた(術中に造影超音波を使用した場合、一致率は73.7%まで上昇した)。

(画像はリリースより)

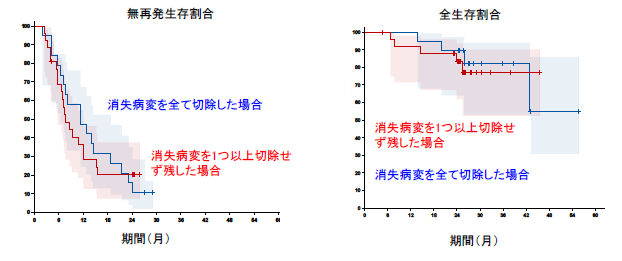

またサブグループ解析において、画像上で病変の消失が認められた45名の患者さんを対象に、消失病変すべてを切除した場合と、1つ以上の病変を切除せずに残した場合の無再発生存期間を調べた結果、無再発生存期間の中央値は11.4か月に対して7.6か月(生存期間中央値はどちらの場合も未到達)で、切除することが必ずしも再発抑制や生存期間の延長に寄与しない可能性が示唆された。

(画像はリリースより)

同試験の研究事務局を務めた片岡幸三先生(兵庫県立医科大学 下部消化管外科)は、今回の研究の意義について、「画像所見が必ずしも病理学的奏効を正確に予測する指標でないことを検証した結果である」と説明し、画像上病変が消失しても、腫瘍細胞の遺残を念頭に手術計画を練ることが重要であると結論付けた。また、消失病変に対して経過観察と積極的切除のどちらが適しているか、という臨床的疑問については、「今後更なる検討が必要である」とコメントした。

金光幸秀先生(JCOG大腸がんグループ代表)は同試験に対して、大腸がんの中で最も問題となる肝転移に対する画像診断と治療に関する重要な成果であり、薬物療法による画像上の病変消失後も、慎重な経過観察と切除計画が必要であることを強調した。また、本研究の成功のカギとして、EORTCとJCOGの両研究グループ間の密な連携に言及。今後、更に精度の高い診断技術や薬物療法の開発に向け、国際共同試験の基盤強化につなげていきたいと展望を語った。

なお今回の研究成果は、科学雑誌「JAMA Surgery」に2025年9月18日(米国時間9月17日付)で発表されている。

参照元:

国立がん研究センター プレスリリース (画像はリリースより)

またサブグループ解析において、画像上で病変の消失が認められた45名の患者さんを対象に、消失病変すべてを切除した場合と、1つ以上の病変を切除せずに残した場合の無再発生存期間を調べた結果、無再発生存期間の中央値は11.4か月に対して7.6か月(生存期間中央値はどちらの場合も未到達)で、切除することが必ずしも再発抑制や生存期間の延長に寄与しない可能性が示唆された。

(画像はリリースより)

またサブグループ解析において、画像上で病変の消失が認められた45名の患者さんを対象に、消失病変すべてを切除した場合と、1つ以上の病変を切除せずに残した場合の無再発生存期間を調べた結果、無再発生存期間の中央値は11.4か月に対して7.6か月(生存期間中央値はどちらの場合も未到達)で、切除することが必ずしも再発抑制や生存期間の延長に寄与しない可能性が示唆された。

(画像はリリースより)

同試験の研究事務局を務めた片岡幸三先生(兵庫県立医科大学 下部消化管外科)は、今回の研究の意義について、「画像所見が必ずしも病理学的奏効を正確に予測する指標でないことを検証した結果である」と説明し、画像上病変が消失しても、腫瘍細胞の遺残を念頭に手術計画を練ることが重要であると結論付けた。また、消失病変に対して経過観察と積極的切除のどちらが適しているか、という臨床的疑問については、「今後更なる検討が必要である」とコメントした。

金光幸秀先生(JCOG大腸がんグループ代表)は同試験に対して、大腸がんの中で最も問題となる肝転移に対する画像診断と治療に関する重要な成果であり、薬物療法による画像上の病変消失後も、慎重な経過観察と切除計画が必要であることを強調した。また、本研究の成功のカギとして、EORTCとJCOGの両研究グループ間の密な連携に言及。今後、更に精度の高い診断技術や薬物療法の開発に向け、国際共同試験の基盤強化につなげていきたいと展望を語った。

なお今回の研究成果は、科学雑誌「JAMA Surgery」に2025年9月18日(米国時間9月17日付)で発表されている。

参照元:

国立がん研究センター プレスリリース

(画像はリリースより)

同試験の研究事務局を務めた片岡幸三先生(兵庫県立医科大学 下部消化管外科)は、今回の研究の意義について、「画像所見が必ずしも病理学的奏効を正確に予測する指標でないことを検証した結果である」と説明し、画像上病変が消失しても、腫瘍細胞の遺残を念頭に手術計画を練ることが重要であると結論付けた。また、消失病変に対して経過観察と積極的切除のどちらが適しているか、という臨床的疑問については、「今後更なる検討が必要である」とコメントした。

金光幸秀先生(JCOG大腸がんグループ代表)は同試験に対して、大腸がんの中で最も問題となる肝転移に対する画像診断と治療に関する重要な成果であり、薬物療法による画像上の病変消失後も、慎重な経過観察と切除計画が必要であることを強調した。また、本研究の成功のカギとして、EORTCとJCOGの両研究グループ間の密な連携に言及。今後、更に精度の高い診断技術や薬物療法の開発に向け、国際共同試験の基盤強化につなげていきたいと展望を語った。

なお今回の研究成果は、科学雑誌「JAMA Surgery」に2025年9月18日(米国時間9月17日付)で発表されている。

参照元:

国立がん研究センター プレスリリース

病院の詳細検索

病院の詳細検索

オンコロとは

オンコロとは

メディカル・サポーター

メディカル・サポーター

Remember Girl’s Power!!

Remember Girl’s Power!!

0120-974-268

0120-974-268